Wed 25 May’11

— posted by 吉原建設 at 08:30 am

Mon 23 May’11

こんにちは!(^^)!

福岡支店 建築部 永里です。

この間の5月の連休を利用して、広島の厳島神社に行って参りました。

みなさんご存知の重要文化財、大鳥居です!

干潮の時には鳥居の根元まで歩いて行けるみたいです(*^^)v

16mの大迫力の大鳥居を真下から見上げるか、海の上に聳え立つ神秘的な大鳥居を眺めるか。。。

どちらも絶景になること間違いナシです♪

宮島にはシカがたくさんいます。

↓2匹の子ジカがじゃれ合って遊んでますね〜♪

そしてそれを必死に見つめるブルドッグ!↓

飼い主さんの「お前じゃムリだぞ(+ε+))」の一言に思わず笑(^m^)ププ

宮島はホントにまだまだたくさんの見所があります。

鳥居の構造やら本殿内にある数々の舞台やら。。

何といっても厳島神社の敷地は『海』ですからね♪

まだ行かれたことがない方はぜひ一度足を運ばれてみて下さい(*^^)v

— posted by 吉原建設 at 09:02 am

Thu 19 May’11

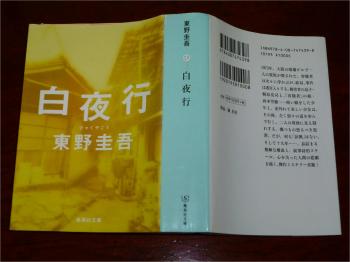

七年前に読んだ東野圭吾の「白夜行」を再読しました

この作品は、

2000年に直木賞の候補になり(落選しましたが・・・・・)

2006年には、テレビでドラマ化され、

2011年の1月には、映画化されて、

その度に、ちょっとしたブームが起きている、息の長

い本であります。

今年も、映画化の影響で 再度文庫本ランキングの

上位にランクインし、つい最近まで、どの書店でも、

「白夜行」のコーナーがありました。(それが目につい

て、再読する気になったのですが・・・・・)

迷宮入りした殺人事件の「容疑者」の娘と「被害者」

の息子の二人の主人公が、全く別々の道を歩んでいく

19年間の男女の物語です。

850ページを超える長編で、登場人物も多く、

一気に読める本ではありませんが、時間を忘れて

ドキドキして読めるミステリーです。

日向支店長 竹下勝文

— posted by 吉原建設 at 08:16 am

Tue 17 May’11

こんにちわヾ(*´∀`)ノ 総務部 竹迫です

この間、総務の永田さんとご飯食べに

都城農業高校近くの【SLF】という所にいってきました。

すっごくお洒落な所で少し場違いのような気がしましたが(。-∀-) ニヒ

コース料理を頂きました((o・ω・o))

あんまり、食べなれない味でしたが、

おいしかったですd(´・∀・`)

気になるお値段ですが…

パスタセット 1,180円

ドリンク+ケーキ 250円

計 1,430円 でした(。・ω・。)ゞ

皆さん予約をして来られてたので

行くときは予約をした方がよいかもしれません(・∀・。)(-∀-。)ウン♪

以上、グルメレポートでした!

— posted by 吉原建設 at 09:00 am

Mon 16 May’11

「天災は忘れた頃にやってくる」「災害の教訓を子や孫に」。

先人が残した災害への備えに対する戒めの言葉である。 あの驚愕の信じられないほどの巨大津波の凄まじい映像を目にした衝撃の日から2ヶ月が過ぎた。100歳まで長生きしたとしても遭遇することのないであろう未曾有の大震災だった。東日本大震災のことである。死者・行方不明者は2万4834人(5月12日現在)に及び、今もって11万5千人以上の人が艱難辛苦の避難生活を強いられている。

時の経過とともに、大震災前後の詳細な報道に接するが、その中で我々が範とすべき教訓の記事を目にした。明治、昭和の三陸大津波によって二度の壊滅的な被害を受けた岩手県宮古市重茂の姉吉地区にその時の教訓を伝える次のような石碑があるという。

「高き住居(すまい)は児孫(こまご)に和楽(わらく)、想へ(おもえ)惨禍(さんか)の大津浪(おおつなみ)、此処(ここ)より下に 家を建てるな」。

この先人の教えを忠実に守り、此処より下に家を建てなかった子孫が、この度の大津波から11世帯約30人の集落を守ったのである。「災害の教訓を子や孫に」を見事に具現した代表例であろう。

避難行動でも教訓を得ることができる。「地震・雷・火事・おやじ(台風)」は、我々がよく耳にする怖いものの例えの順番であるが、この慣用句は、怖いものの順番とともに、対応のいとまの時間的余裕の長短を表した言葉とも理解できる。地震から身を守るためには迅速さが求められるのである。過去の津波の生死を分けた事例として、靴を履かずに逃げた者が助かり、靴を履こうとした者は巻き込まれたという罹災例がある。今次大震災の津波でも徒歩でひたすら高所に避難した人々が助かり、車で避難しようとした人々が津波の犠牲になっている。また、辛うじて津波から逃れた人がテレビのインタビューに次のように答えていた。「今までにも津波警報は何回も発令されたが、大きな津波が来たことは一度もなかった。今回も津波が来るとは思わなかった」と。所謂、防災専門家の間で指摘されてきたオオカミ少年化である。この度の大津波でオオカミ少年化によって何人の人たちが津波の犠牲になったのだろうか。教訓として、津波から生き延びる唯一の方法は、津波警報が発令されたら100回に1回の確率でも避難することが肝要であり、金や物に執着せず一目散に高所に逃げることである。

ところで、「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉がある。防災の言葉としては最もポピュラーである。この言葉は、江戸時代頃からの古い言葉だと思っていたが、実は関東大震災以降の言葉で、しかも活字として表現されたのは1940年頃という。「忘れた頃にやってくる」本当に天災は忘れた頃にやってくるのか?・・・・・・・疑いたくなる。近年、天災は次から次にやってくるではないか。と思いたくなるほど災害の情報を目にする。国内外の色々な情報をリアルタイムな映像で見ることができるせいだろう。しかし、天災は度々同じ地域を襲っている訳ではない。今次東日本大震災も然りである。やはり「天災は忘れた頃にやってくる」は生きている防災訓なのである。では、「忘れた頃」とは何年先のことを言っているのだろうか。10年先、30年先、50〜100年先なのか。「阪神・淡路大震災」は1995年1月17日に発生したが、10年後の2005年頃から風化が著しいと言われはじめた。「忘れた頃」の一つの目安は10年ともと言える。

日本災害史をひもといてみると、多くの生命を犠牲にした我が国の災害(天災)史は、飢饉、台風・洪水などの風水害、地震、火山噴火、火災を年代順にとりあげている。さすがに近年、人々の英知と科学の進歩によって飢饉に見舞われることはなくなったが、風水害、地震、火山噴火災害は今でも頻発し、日本災害史のページ数を増やし続け我々を苦しめている。

梅雨の走りが始まった。東日本では大震災の本震・余震で地盤が相当弛んでいると思われる。土砂災害が心配である。また、新燃岳周辺では噴火による降灰が除去できていない。土石流・泥流に対する警戒が必要であろう。災禍のないことをひたすら祈る青葉・若葉に包まれた5月半ばの今日の胸の内である。

宮崎本社 総務部 鈴木安則

— posted by 吉原建設 at 08:20 am

Comments