陸上自衛隊を定年退職し、今年2月に本社へ入社して早3ケ月が過ぎ、風通しの

良い勤務環境の中、毎日充実した勤務をさせて頂いております。

入社した頃は、殆どの業務内容が未経験であったため、学ぶことが多く時間に追

われた毎日でしたが、現在では、気持的にやや余裕がでてきているせいか徐々に

視野が広がっているように感じています。

社員の皆様には建設工事に係る各種保険はもとより、自動車、火災賠責等の個人

保険の更改(満期継続)業務の手続等でお世話になりますので、

何卒ご指導ご協力の程宜しくお願い致します。

それでは、本題である“御朱印について”お話ししたいと思います。

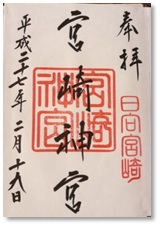

2年程前のことになりますが、ある日、妻が宮崎神宮に参拝し、御朱印を頂いた

ことがきっかけで、夫婦二人で神社を参拝し、御朱印帳へ集印を目的とした

遠出(旅行)の機会が増えました。

(「共通の趣味」と書きたいのですが失礼に当たるので・・・。)

今まで寺社へ出向く理由というと、初詣での家族の繁栄祈願や健康祈願、

子供の高校・大学受験への合格祈願、旅行先の近傍にある有名な寺社での

安全祈願等でご利益を頂くということでした。

しかし、現在では、寺社参拝を目的とした旅行の割合が多くなり、事前に

寺社のことを調べ、参拝後は寺社の敷地内を隈なく散策し、パワースポット

(寺社そのもの、寺社内の御手洗場・神木・石等)でパワーをもらい、

併せて、その歴史と自然を味わっています。

御朱印の起源は、13世紀後半頃、寺社へ写経を納めた(納経)際の受付印で

あったとする説が有力と言われ、江戸時代以前は神仏習合、明治以降は寺院と

神社の境界線が明確に引かれた中で御朱印をもらう(「拝受」といいます。)

ようになった経緯はあるものの、寺社どちらが起源という区分はないようです。

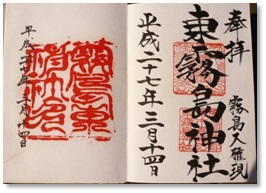

御朱印とは、参拝者が持参した御朱印帳(「御朱印をもらうために使用する

帳面」のことをいいます。)に寺社の職員・僧侶、神職や氏子などが

「寺社名」、「参拝日」や「御祭神・御本尊」の名前などを墨書した上から

押印された印章及びその印影をいい、墨書を含めて「御朱印」と呼ばれて

います。寺社によっては、寺社名や本尊を墨書せずに、寺社名や本尊の入った

印章を押すだけのものや事前にあらかじめ「書き置き」した別紙を渡される寺社

もあります。小さな神社によっては、神職不在のため、御朱印がもらえないこと

もあり、私の場合、ある神社で3回目の参拝でやっと御朱印をもらえた辛い経験

があります。

拝受後は、少額の初穂料(納経料)を納めるのですが、その金額は、

多くの寺社で300円を提示されますが、中には500円や2000円

(富士山本宮浅間大社奥宮等)を提示されることがあります。

また、御朱印帳についても、多くの寺社がオリジナルで個性的なデザインや

配色、サイズを用意しており、値段としては1000円〜2000円程度で、

旅先での良い思い出や良い縁にもなるのではないでしょうか。

夫婦で拝受を始めた2年程前は、拝受される方というと同年代から

ご年配の方を多く見かけたのですが、最近では、ちょっとした“御朱印ブーム”

なのか20〜30代のグループ女性を多く見かけるようになり、この間は、

外国人旅行客が拝受していたのを見かけ夫婦で驚いたことを思い出します。

多くの老若男女の方が寺社へ訪れ、神仏や先祖を拝み、

次いで拝受することは良いのですが、最近の“御朱印ブーム”にあやかり、

御朱印帳へ集印する行為が先行し、参拝が二の次となったのでは

なにも意味がありません。

それではここで、拝受するときに、“やってはいけないこと”をいくつか紹介します。

1. 参拝せずに御朱印をいただこうとすること。

2. 御朱印をいただいている間に雑談、飲食や携帯電話を操作すること。

3. 少額の初穂料(御布施)に対し、5千円札や1万円札で支払うこと。

4. 御朱印帳ではなく、メモ帳やノートに買いてもらうこと。

5. 時間帯(一般的な時間)を考えずに、拝受すること。

以上、代表的な5つの“やってはいけない行為”を紹介しましたが、その他にも

御朱印を授与していない寺院や御朱印をしていない神社に墨書するようお願い

したり、本や雑誌に載っていた御朱印と同じように墨書するように無理を言う

のはタブーです。中でも、御朱印をもらうため並んでいる列に無理に割り込ま

ないよう、時間がかかりそうな場合でもしっかり順番を守り穏やかな心で拝受

することが大切なマナーなのではないでしょうか。

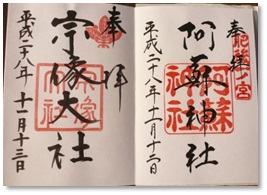

これから先も、夫婦で各地の有名無名問わず数多くの寺社(近い将来には、

島根県出雲市“出雲大社”と三重県伊勢市“伊勢神宮”へ参拝したいと思って

います。)を訪れ、その地域の歴史や寺社建立の成り立ちに触れて、ゆっくり

とした時間を過ごし、参拝した証としての御朱印帳への集印を楽しみたいと

思っています。

宮崎本社 総務部 島田

Comments